質問です。

「東北医科薬科大学の修学資金枠(A方式およびB方式)を志望し、合格・入学した場合、生命保険への加入を義務づけられる。○か×か。」

答えは・・・

修学資金A方式とB方式では、生命保険への加入が義務となる。

この問いの答えは、学生募集要項に記載がある。

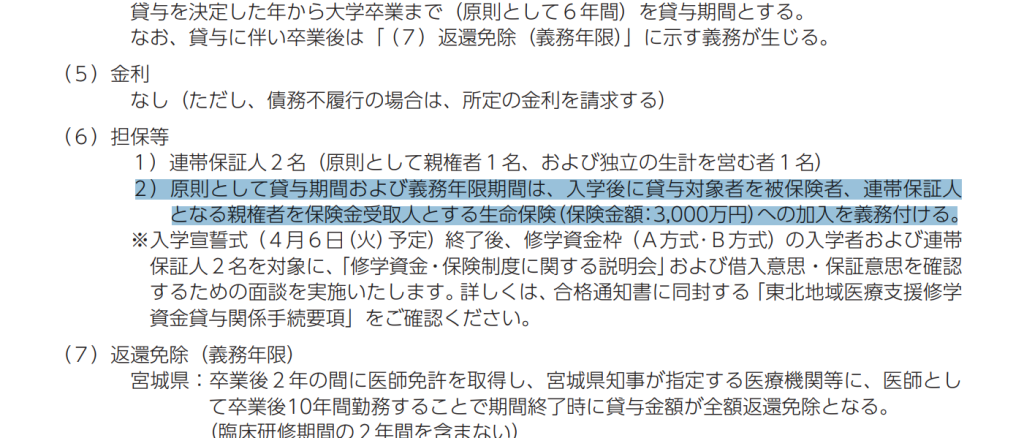

A方式:原則として3000万円の生命保険に加入しなければならない。

「原則として貸与期間および義務年限期間は、入学後に貸与対象者を被保険者、連帯保証人となる親権者を保険金受取人とする生命保険(保険金額:3,000万円)への加入を義務付ける。」

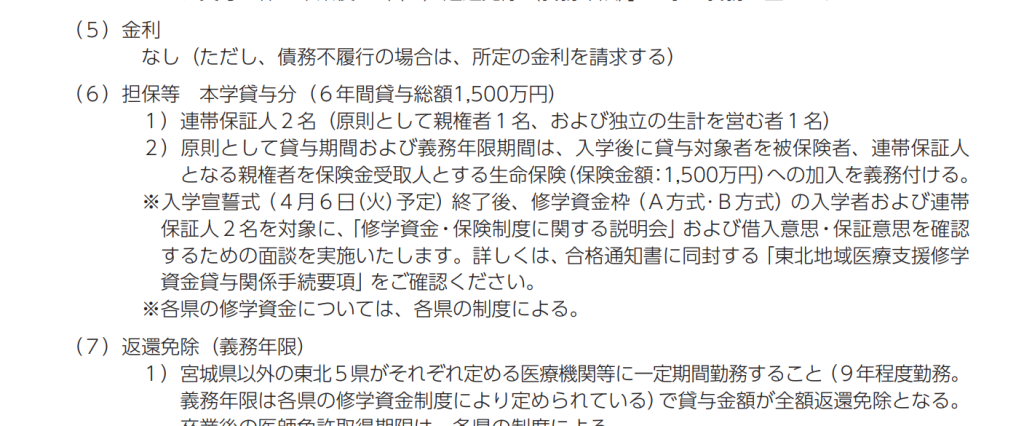

B方式:原則として1500万円の生命保険に加入しなければならない。

「原則として貸与期間および義務年限期間は、入学後に貸与対象者を被保険者、連帯保証人となる親権者を保険金受取人とする生命保険(保険金額:1,500万円)への加入を義務付ける。」

なぜ生命保険への加入が必要なのか。

東北医科薬科大学の修学資金制度は、「資金循環型」と銘打った方式をとっている。

時は2011年。東日本大震災への支援金として、クウェートから多額のオイルマネーが寄付された。

東北医科薬科大学の修学資金制度は、このオイルマネーが原資となっている。

まず、東北医科薬科大学修学資金枠を受験し、実際に入学した学生に対し、学費の一部(A方式なら3000万円分、B方式なら1500万円分)を奨学金として補填する。この分の金額はオイルマネーからあてがう。

だが、奨学金を支払うだけでは、いつか資金は底をついてしまう。どこから学生に払った金を回収すればよいのか。

県と大学は思いついた。

卒業生が働く先の病院に払ってもらえばいい。

初期研修を終えた卒業生は、県と大学が指定した病院で働くことになる。さらに、万年医師不足で困っている病院はたくさんある。

なら、医師不足で困っている病院に、修学資金制度を受けた卒業生を派遣してやればよい。

その代わり、派遣を受ける病院には県と病院に金を払ってもらおう。

1年300万円としよう。10年間卒業生を派遣してやるので、10年間払ってもらえば元が取れる。

卒業生がきっちり10年間、県と大学の言われた場所で働いてくれれば、金はすべて回収できる。永遠に修学資金制度を維持できる。と。

だが、何らかの理由で卒業生が死んでしまうと県と大学は困る。

卒業生が医師を欲している病院で働いて、代わりに県と大学に金を払ってくれるからこそキャッシュフローが維持される仕組みである。

卒業生が死んでしまうと、病院からの支払いを受けられなくなり、県と大学は損失を被ることになる。

だから、生命保険への加入が義務づけられている。万が一、在学中あるいは卒業後の義務年限中に卒業生が死んだり、高度障害を負った際には、生命保険で県と大学に弁償してもらう。金を貸してやっているんだから、生命保険料の支払いは学生がやれ。在学中6年間と初期研修中2年間、そして義務年限10年間、計18年は生命保険料を自分で払え。万が一のことがあったら、大学がその保険金を受け取ってやるからな。というわけである。

少し悪意ある書き方をしてしまったが、入学するのは現役なら18歳、2-3浪していたとしても20歳そこそこの若者である。そんな若者に3000万円もの生命保険をかけさせるなんて、ふつうならあり得ない話だと思うのだが。

それでも修学資金制度を選びますか?再考すべし。

詳細は別の記事でも解説しているが、学費を払うだけの金がなかったとしても、あえて東北医科薬科大学の修学資金制度を選ぶ必要は無い。

日本には日本学生支援機構という文部科学省管轄の団体がある。

日本学生支援機構の給付型奨学金制度と学費免除制度を利用すれば、学費はゼロ、もしくは支払い可能な額まで減免を受けることができる。もちろん東北医科薬科大学の医学生も対象だ。

にもかかわらず、多くの制約を課し、18年にわたり生命保険への加入を義務づけ、保険料の支払いをも課すなどといった戯けた制度を進んで選ぶ必要などあるだろうか。

私はないと考える。自分で銀行から金を借りた方がまだいいだろう。労働の自由を保障されている日本で、働く先を選ぶ自由を自ら制限し、生命保険などと言う無駄な金を(県と大学のために)払わされるなど不等にも程がある。

東北医科薬科大学を考えている方には、今一度熟考することを強く勧める。できれば人生経験豊富な大人とよく相談してみたほうがよい。人生を棒に振らないよう、ちゃんと考えてみよう。

コメント